親の会社を相続したい!方法・注意点は?

相続の中でも会社の相続はプロセスが複雑で、頭を悩ませる要因のひとつです。また、事業形態によって相続の方法は異なるため、正しい知識をつけることも大切です。本記事では、会社の相続に必要な手続きや相続時に注意すべきポイントをまとめて解説します。ぜひ参考にしてください。

会社の相続方法は事業形態によって異なる

事業の相続方法は、親の事業形態が個人事業主か法人かによって異なります。それぞれのケースについて、以下に詳しく解説します。

個人事業主の場合

親が個人事業主である場合、事業を引き継ぐ際には税務署に廃業届を提出する必要があります。その後、後継者が新たに開業届を提出し、事業を引き継ぎます。この手続きは、通常の財産相続と大きな違いはありません。

相続の対象となるのは、事業用資産を含む親のすべての財産です。個人事業主は法人格をもたず、個人で事業を経営しているため、財産全般がそのまま相続の対象になります。

法人の場合

一方で、親が法人を経営していた場合、後継者が引き継ぐのは会社の株式です。法人の場合、会社そのものや経営上の地位を直接相続することはできません。有限会社も株式会社と同様に、株式を相続することで会社を引き継ぎます。

株式を相続することで、実質的に会社の支配権をもつことになりますが、法律上会社自体は法人格をもつ独立した存在であるため、財産の相続とは扱いが異なります。

相続に必要な手続き

親の会社を相続して経営を引き継ぐには、以下の手続きが必要です。それぞれの流れについて詳しく説明します。

自社株を取得する

会社を引き継ぐには、自社株の2/3以上を取得することが望ましいです。株式会社では、株式の保有数に応じて議決権が付与されます。そして、2/3以上を保有することで重要事項を決定できるため、安定した経営が可能になります。

ただし、複数の相続人が共同経営を行う場合は、遺産分割協議で株式の分割方法を決定しましょう。

株式の名義変更を行う

自社株を取得後は、株式名簿を更新して名義変更を行う必要があります。名義変更をしなければ、議決権を行使できません。

また、相続対象が上場株式の場合は、証券会社を通じて手続きを進めます。適切な名義変更は、今後の経営において重要です。

代表取締役に就任する

名義変更後、株主総会を経て代表取締役に就任します。取締役の選任・解任には株主総会での決議が必要です。ただし、株主全員が書面または電磁的記録で同意すれば、総会を省略することも可能です。

代表取締役に就任後は法務局で登記を行い、正式に手続きが完了します。登記に関する詳細は、法務局の公式サイトで確認することをおすすめします。

そのほかの手続き

登記完了後には、税務署、金融機関、年金事務所、健康保険組合、事業の許認可関連機関などで代表者変更の手続きが必要です。また、取引先への連絡や契約内容の更新なども迅速に行わなければなりません。これらの手続きを漏れなく行うことで、円滑な事業承継が可能となります。

相続の際に注意すべき点

親の会社を相続する際には、以下の3つの重要な注意点があります。

後継者が株式の過半数を取得する

会社を相続するには、後継者が自社株の過半数を取得する必要があります。これにより経営権を確保し、会社の運営を安定させられます。株式が複数の相続人に分散すると、経営方針の対立が生じる可能性があるため、注意が必要です。株式の分割については、遺産分割協議を通じて調整することが大切です。

連帯保証人の地位が引き継がれる

会社を相続する際、親が負債に対して連帯保証人になっている場合は、その保証契約も後継者に引き継がれます。通常、これは会社が問題なく返済を続けていれば大きな問題にはなりません。しかし、何らかの理由で返済が困難になった場合、後継者が返済義務を負うことになるのです。

このリスクを軽減するために、中小企業庁が提供する経営者保証ガイドラインを活用する方法があります。このガイドラインにもとづき、金融機関との交渉が成立すれば、保証契約を解除できる仕組みが整備されています。負債や保証に関する状況を正確に把握し、専門家に相談して対応することが大切です。

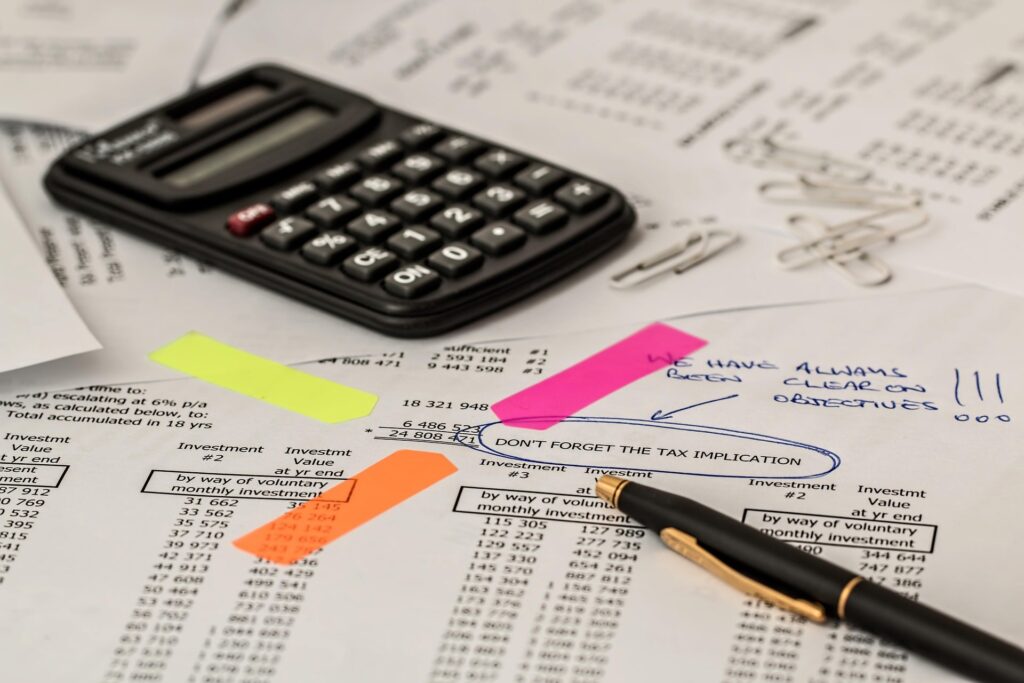

株式を相続すると相続税がかかる

株式を相続する場合、相続税が課税される点にも注意が必要です。相続税は財産の評価額にもとづいて計算され、非上場株式と上場株式で評価方法が異なります。評価額が高額になると、相続税が会社の経営を圧迫する可能性があるため、事前に節税対策を講じることが重要です。

評価額を適切に見積もり、節税対策を行うには専門的な知識が必要となります。そのため、税理士への相談がおすすめです。なお、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を下回る場合は、相続税はかかりません。

まとめ

親の会社を相続する際には、事業形態や必要な手続きを正確に理解し、適切な準備を行うことが重要です。個人事業主の場合は廃業届と開業届の提出が必要で、財産全般が相続対象になります。一方、法人の場合は株式を相続することで支配権を引き継ぎますが、会社そのものや経営の地位は直接相続できません。また、株式取得や名義変更、代表取締役就任、各種手続きを進めることが求められます。さらに、後継者が株式の過半数を保有し経営権を確保することや親が保証人の場合のリスク、相続税への対応が大切なポイントです。税理士をはじめとした専門家の助けを得て計画的に進めることで、スムーズな事業承継を実現しましょう。